研究背景:多组分超分子组装可以通过非共价相互作用力将不同单体基元有机结合,进而构建超分子共聚物,是制备复杂超分子聚合物的理想途径之一,并能够赋予超分子材料独特的理化性质。过去数十年间,研究人员针对超分子共组装开展了大量的理论探索和实验研究,且已取得了显著进展。然而,即使在最简单的双组分共组装体系中,精确控制超分子共聚物的序列、组成、形貌等微观结构仍面临巨大挑战。这主要归因于以下两个方面:(1)非共价相互作用之间的多重耦合机制仍不明确;(2)在复杂的多组分共组装体系中,精细调控组装路径和动力学,制备热力学稳定的超分子共聚物,仍难以实现。

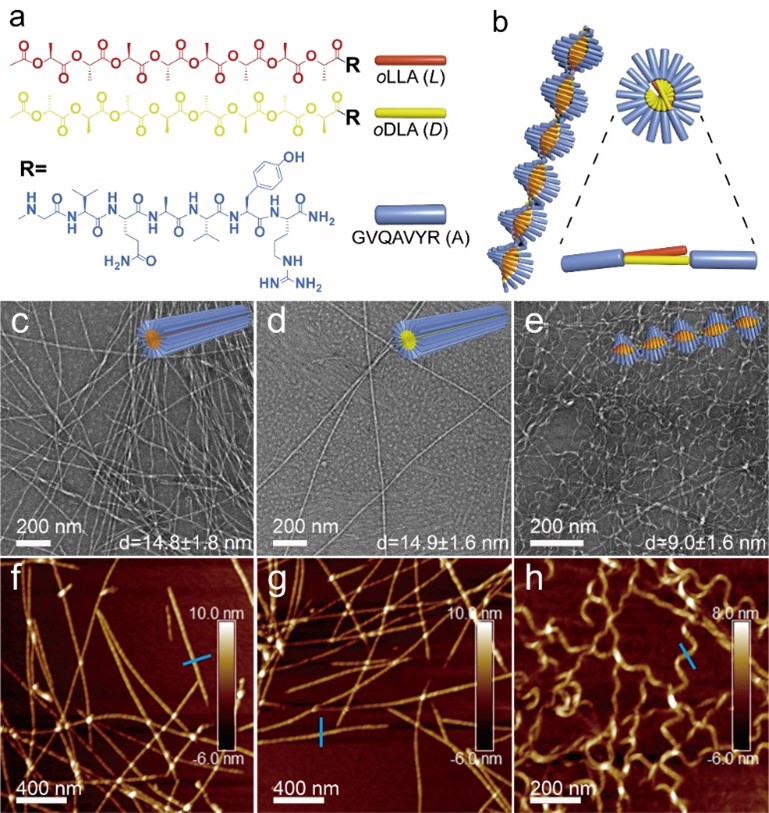

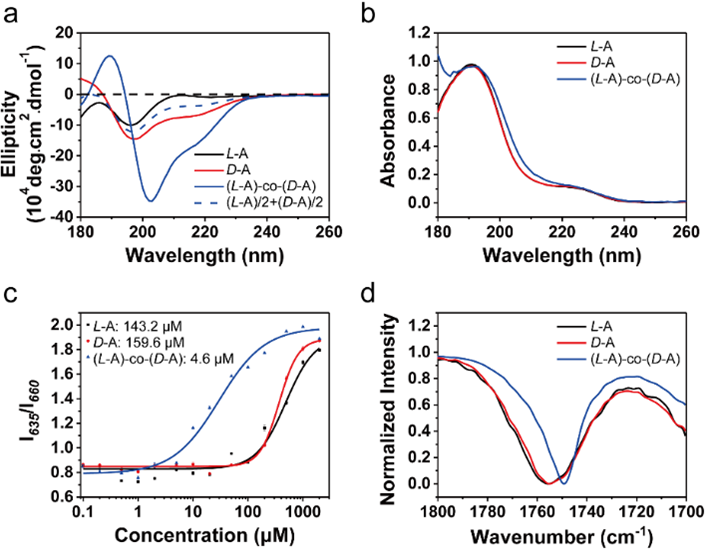

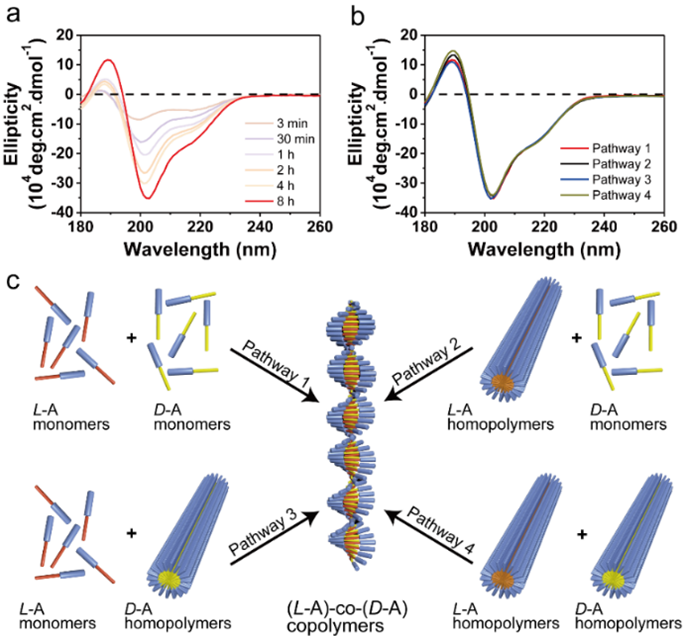

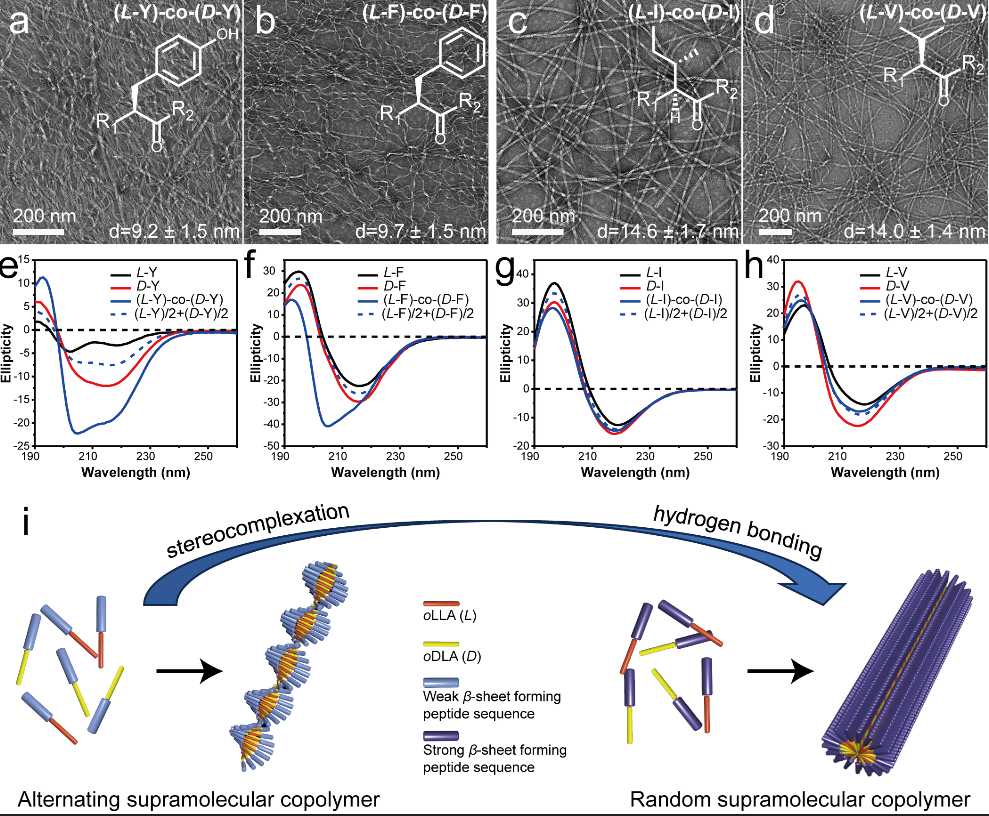

超分子交替共聚物是双组分共聚物的特殊形式,需要两种单体之间存在强烈的异源相互作用。MG电子 苏浩特聘研究员课题组首次利用寡聚乳酸(oLA)对映异构体之间的立构复合作用(Stereocomplexation),开发了一种基于多肽-寡聚乳酸偶联物的超分子交替共聚物体系。具体来说,研究团队以oLLA和oDLA作为手性疏水尾链,并选择较弱β-sheet倾向的多肽片段制备了两种多肽-寡聚乳酸偶联物作为组装基元L-A和D-A(图1)。两种单体均能够自组装形成直纤维,其直径约14.8 nm,符合双分子层堆叠模型。而L-A/D-A共混物的组装形貌转变为螺旋纤维,其直径约9 nm,与交错双分子层模型高度吻合。研究团队通过圆二色(CD)、UV-vis、红外等光谱手段,以及临界胶束浓度(CMC)的测定系统表征了共混物的分子排列方式和组装能力等(图2)。手性疏水尾链之间的立构复合作用能显著增强共混物的组装能力,驱动两种单体交替排列,最终形成超分子交替共聚物。研究团队进一步探究了组装路径对自组装行为的影响(图3)。在四种不同组装路径下,共混物均最终形成螺旋纤维,且它们的CD光谱几乎完全一致,表明超分子交替共聚物即为热力学平衡态的组装产物。最后,研究团队通过改变多肽链段的β-sheet倾向,探究了手性疏水尾链之间的立构复合相互作用与多肽链段间氢键相互作用之间的竞争与协同机制。在弱氢键体系中,立构复合相互作用促进两种单体形成异源二聚体,进一步驱动两种单体交替排列形成螺旋纳米纤维。当多肽链段之间的氢键相互作用增强,共组装主要驱动力逐渐转变为氢键相互作用,两种单体随机排列,最终形成无规共聚物。该工作利用立构复合相互作用和氢键相互作用的竞争和协同成功制备了热力学稳定的超分子交替共聚物,为超分子交替共聚物的制备和超分子共聚物微观结构的控制提供了新方法和新策略。

图1 分子设计与组装形貌表征

图2 光谱学表征。(a)圆二色(CD)光谱,(b)UV-vis吸收谱,(c)临界胶束浓度(CMC)曲线以及(d)傅里叶红外(FTIR)光谱

图3 超分子交替共聚物的自组装动力学和路径研究

图4 立构复合与氢键相互作用的竞争与协同机制探究

该工作以“Stereocomplexation-Promoted Alternating Supramolecular Copolymerization of Peptide-Oligo(Lactic Acid) Conjugates”为题发表于J. Am. Chem. Soc.(DOI: 10.1021/jacs.5c04680)。MG电子 2023级博士研究生王建强为论文第一作者,苏浩特聘研究员和周冬冬特聘副研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金委员会、四川省科学技术厅以及四川大学先进高分子材料全国重点实验室优秀青年人才项目的资助。

原文链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04680

撰稿:周冬冬

编辑:曲韵嘉

审核:李乙文